文艺评论

Comments

王艺播 胡 迪

摘 要:音乐剧《铁人在非洲》取材于中国石油工人在非洲苏丹打井找油的真实故事,是中国首部石油工业题材的音乐剧。创作者将丰富的内涵予于舞台空间,诗性的叙事手法展现了大庆精神铁人精神在传承中的创新与发展,其载歌载舞的综合艺术形式更使观演者为之动容。以叙事空间为研究对象,结合戏剧性、情感性、地缘性等艺术特性,诠释该剧所展现的戏剧情境、“漂泊”情感及新时代精神,挖掘空间叙事中融合、映射、引领等效能,可以为当代音乐剧创作路径提供参考。

关键词:《铁人在非洲》;戏剧情境;情感映射;文化引领

2021年6月28日,由戴立然编剧、徐豪作曲、陈利坚导演的音乐剧《铁人在非洲》于黑龙江省大庆市东北石油大学音乐厅开始了首轮10场演出,场场爆满。该剧是黑龙江省委宣传部、省文旅厅、省文联等六家单位联合出品,省歌舞剧院、东北石油大学艺术学院、大庆油田文化集团联合演出的黑龙江省“十三五”重点剧目、建党100周年献礼剧目。该剧以共建“一带一路”和“人类命运共同体”为时代背景,以全国劳动模范、时代先锋、最美奋斗者、“第三代铁人”李新民为原型,讲述了中国石油人冒着生命危险在“世界火炉”非洲苏丹打井找油的故事。同年9月7日至12日于黑龙江省歌舞剧院进行了第二轮展演;2022年5月19日至31日进行了第三轮演出,共演出36场。该剧于2022年2月入选教育部“全国高校文艺精品推广行动计划”;2022年6月该剧作为黑龙江省唯一入选剧目参评中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”奖,并先后被中宣部《学习强国》、黑龙江“龙头新闻”、教育部等平台推出全剧视频,深受观众的喜爱。据悉,该剧将于2023年暨铁人王进喜诞辰100周年之际在全国油田巡演。

《铁》剧由序幕《逐梦苏丹》、第一场《难舍难分》、第二场《初到苏丹》、第三场《磨合融通》、第四场《大爱无疆》和尾声《再踏征程》构成,共24首分曲。出场人物如下:

李铁民 钻井队队长、党支部书记

韩庆瑞 钻井队副队长、机电工程师

华铁钢 钻井队司钻、班长

林 娜 钻探公司驻苏丹代表处项目经理、工程师,韩庆瑞的未婚妻

穆罕默德 印度工程师,甲方监督

塔西姆 苏丹丁卡族员工,华铁钢的徒弟,穆萨酋长的女婿

穆 萨 苏丹部落酋长,塔西姆的岳父

张秋雪、母亲、李一诺、莉莉、哈比比、侯赛因、蒙代、莱玛、小张及中外员工、部族民众、苏丹军人等。

第一场《难舍难分》,以倒叙的手法描述了1205钻井队前往苏丹前在铁人王进喜雕塑前与亲人朋友的分别;第二场《初到苏丹》,交代了1205钻井队在苏丹遇到的困难,如环境艰苦、寂寞难忍、安全难以保障、维修配件难以到达,不易相处的甲方监工默罕默德等;第三场《磨合融通》,讲述了中国石油队伍通过精湛的技术、负责的工作态度、真诚的待人品格、友善巧妙的方法,解决了与甲方经理默罕默德、外籍员工塔西姆及酋长穆萨之间的矛盾冲突,并在两个不同的时空演绎了华铁钢与莉莉因长期的两地分离“无奈而终”的恋情;第四场《大爱无疆》,展现了李铁民对家人的思念及母亲病危时的无奈,营造了1205钻井队圆满完成工作后多国朋友共同欢庆的场面,再现了韩庆瑞牺牲与未婚妻永别的场面,还原了英烈归国的悲壮场景;尾声《再踏征程》,展现了1205钻井队在铁人塑像前,怀揣梦想,再踏征程的豪迈,首尾呼应,余味无穷。

为进一步探索当代现实题材戏剧的叙事空间的构建,解析除时间线性叙事之外的内在叙事逻辑,以下将分别对《铁》剧的戏剧空间、情感空间、地缘空间及其所承载的叙事效能进行论述。

一、戏剧空间:戏剧情境的多维融合

作为重要的叙事策略,戏剧空间的融汇与整合能在线性的时间中充分调动连续且变换的情境,并以此展开戏剧行动,呈现出具有戏剧性的舞台表演。戏剧活动是在戏剧的假定性情境或条件下发生的,其规定了戏剧中人物的时空、动作、人物关系及事件发生的因素、环境、矛盾冲突等。吴戈指出:戏剧情境可视作为戏剧内容及戏剧性的重要构成,它极大地限定了戏剧动作并影响戏剧的冲突、发展与变化,是戏剧最本质的东西[1]。戏剧迷人的魅力之一,便在于其戏剧空间,它通过规定情境,营造出“真实”的幻觉,给观众神秘、紧张、刺激的感官体验。《铁》剧基于客观现实的考量,通过戏剧空间的构建,将不同元素与符号凝练于同一戏剧情境中,展现出中国、非洲、印度三国之间文化、观念、习俗的差异。不同种族、不同文化的“多维”碰撞,不同问题、不同矛盾的“多维”冲突,增强了该剧的戏剧性、观赏性、叙事性。

(一)多场景交叠及转换

编导擅长将截然不同的情境有机编排在一起,通过不同场景的穿插交叠,创编出“强—弱—强”的戏剧片段,形成兼具视听效果的戏剧冲突。

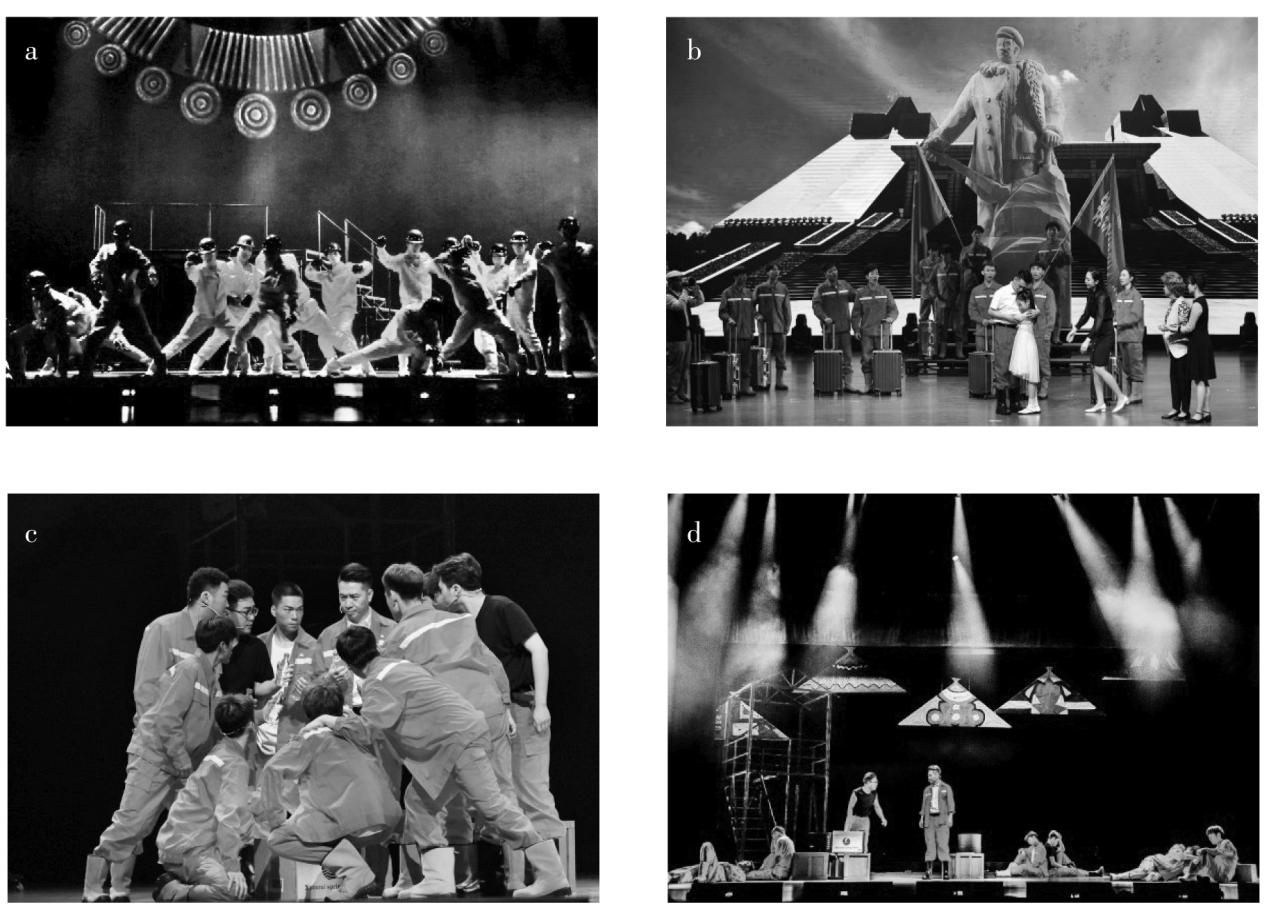

《铁》剧的主要场景为国内与苏丹两部分,戏剧的开篇便通过倒叙的手法,将国内临行前温情的戏剧情境穿插在两段有关苏丹的戏剧情境之中,凸显苏丹环境的艰苦与恶劣。前部分苏丹场面,即开篇序幕《逐梦苏丹》中,通过合唱、群舞的方式交代环境与背景——隆隆的钻机声、狂风漫卷黄沙的声音,群舞演员还原了石油工人烈日风沙中的劳动场景,配合全黑舞台上频闪或杂乱游移的定点光营造出一种极其紧张、危险、急促的氛围(图1-d)。后部分,即第二场《初到苏丹》,猩红色定点光暗喻了恶劣的自然环境(图1-b),人物着石油工人服装作定点造型。直至四分钟后,该场景才由红转为正常暖黄色,并增加人物面光,给人以炎热、压迫的视觉感受(图1-c)。前后苏丹情境,与国内分别场面(图1-d)形成强烈视听差异,在“强—弱—强”中交代故事背景,形成戏剧的语言符号,深化戏剧的叙事性。

图1:四种场景的转换

第四场《大爱无疆》的后半部分也是如此。李铁民、韩庆瑞、华铁钢三人在重唱《此生无遗憾》中,不仅表达了中国石油人在苏丹工作的艰辛和胜利的喜悦,更唱出了好男儿“强国梦”的铿锵誓言。但就在华铁钢收下国旗的时刻,持刀的劫匪突然向他们围拢。在侧边幕布强烈的频闪白光与急切、紧张的音乐中,他们展开搏斗,最后钻井队副队长韩庆瑞倒在血泊中。强烈的戏剧情境在一片黑幕中告终,韩庆瑞成为保障中国能源安全的牺牲者之一。同时,一蓝一红两道定点光,使天人两隔的韩庆瑞、林娜两人“相见”,并温情对唱《永别了我的爱人》。编导在该部分中,化繁为简,仅通过红与蓝两道不同颜色的定点光即展现出时空切割和错位两种表达效果,柔情中尽显惋惜。此处,编导没有给观众喘息的机会,依旧使用了“强—弱—强”的戏剧表达,紧接着上演了最后一曲《兄弟兄弟,你向东走》。沧桑、铿锵的歌声,伴随着群舞沉重且坚定的步伐,将整部剧推向高潮。这既是对韩庆瑞的送别,也是对过往英烈的缅怀,更是中国石油队伍血与肉的誓言,可谓一唱三叹,尽显视听盛宴。

(二)多民族元素的运用

《铁》剧兼具跨国背景,在这种戏剧条件中,编导针对不同民族的人物,有意编排了不同的音乐类型、舞蹈类型,并通过不同类型的元素,强化了民族符号,增加了戏剧的视听性,使音乐剧更为多元。

印度工程师穆罕默德出场时采用了说唱音乐(Rap)的形式演唱《默罕默德就是我》,并融入了印度音乐的元素。印度音乐元素的加入,更好满足了默罕默德印度人的人物设定,有效增进了中国演员扮演印度人的可信度,人物形象更加立体,使音乐风格服务于人物性格。说唱音乐具有自由狂放的色调。说唱元素的加入不仅丰富了音乐剧的演唱形式,符合默罕默德狂妄自大的人物设定,同时也为李铁民与默罕默德的冲突埋下伏笔。

非洲元素主要出现在第四幕苏丹石油部长颁奖的场景中,非洲歌舞贯彻始终,并合唱《骆驼之歌》,大家不仅跳起了非洲的草裙舞、颈脖舞、火鸡舞,其间还出现了街舞中常见的斗舞(Battle)场面。强烈的节奏、大幅度地摆手与扭胯展现出非洲原始风情,展现出较强的互动性和观赏性,极具艺术张力与感染力。充满原始野性的非洲音乐与舞蹈,一方面尽显民族元素的魅力,增强了剧场氛围的互动性,另一方面则客观地阐明了当地丁卡族落后闭塞的生产生活环境,进一步交代了中方钻井队员与苏丹人哈比比、穆萨产生矛盾的原因。亲如一家的大型舞蹈场面,更深化了“一带一路”背景下中国同各国友好交往的要素,呈现出大国情怀、大国气度。

充盈于全剧的中国风格、中国元素,丰富和升华了这部好听好看的中国故事。以全剧点睛之笔的最后一曲《兄弟兄弟,你向东走》为例。其歌词如下:

兄弟呀兄弟你别回头,大步流星向东走。

东边有咱老祖宗,亲爹亲妈在招手。

兄弟呀兄弟你别停留,腾云驾雾向东走。

东边有咱大中国,好山好水在招手!

就词作部分而言,可拆分为上下两部分,共八句。上下两部分音节数相同,且结构对仗。老祖宗、大中国;大步流星、腾云驾雾;亲爹亲妈、好山好水均采用相同的句法结构。形式的相似,给人以言辞工整之感。第一、二、四、五、六、八句的尾字(头、走、手、留)押韵,主元音为u,发音时归音口型均为小开口圆口音。第三、七句的尾字为宗和国,其弱读口元音和主元音为o。尽管宗字归音为ng,但宗和国的韵腹发音口型均有o的中开口圆口音特征,与词中u韵发音方式相似。音韵的和谐相似,使人朗朗上口,印象深刻。同时,歌词中词语的运用,并不是简单的堆砌,而能在词语与戏剧情境之间产生巧妙的关联,给人以回味的意境感。该歌词既有别于书面化语言,又不缺乏意韵,可谓之为“流动的诗意”,凸显“东方韵”。就音乐而言,该部分旋律以管弦乐队为主,中国鼓敲击的节奏型极为突出,并贯彻始终。重拍下的边鼓敲击方式,展现出大气磅礴的音乐风格,富有“中国味儿”。

(三)区域文化差异与人物设定

文化因地域差异而交流,因流动而繁荣。编剧巧妙地利用区域文化之间的差异化,不仅创造了情节上的戏剧冲突,而且产生了舞台之上的戏剧动作,丰富了人物形象,增强了戏剧表现力。在该剧中,这种“文化差异”的冲突,主要表现在两个方面:

一是表现在李铁民与甲方监工默罕默德之间。默罕默德多次与李铁民发生冲突,但最后默罕默德与李铁民成为朋友,其显性因素是中国石油工人技术过硬,其隐性因素正是印度人的民族特点。印度的民族特点具有理想主义、个人主义、崇尚真理,并具有文化自豪与民族自尊的观念(以时间最长、信徒最多的印度教为代表)[2]。默罕默德以自我为中心和高傲自负的性格,间接导致了他与李铁民之间的矛盾,当然,他也不得不面对现实,承认李铁民的技术能力,最终信以为友。

二是表现在华铁钢与塔西姆这一对师徒之间。华铁钢教导塔西姆上钻台必须戴安全帽,但塔西姆多次忘记,华铁钢恨铁不成钢,用安全帽敲了几下塔西姆的头。但让他万万没想到的是,这“一敲”,竟触犯了塔西姆所在部落的禁忌,导致部落酋长带着部族武装找上门来讨说法。此次有惊无险的械斗场面,交代了外籍员工不好管、工作条件凶险恶劣的异域环境,完善了戏剧叙事向度,是“一带一路”背景下中国同非洲国家磨合融通、友好邦交的一个缩影。《铁》剧通过强差异化场景的对比、多类型民族符号的铺陈、巧设冲突与对垒等方式构成戏剧场景,充分调动人物角色的戏剧动作,强化舞台戏剧性表现力,呈现出戏剧效能,展现了戏剧空间的叙事作用。

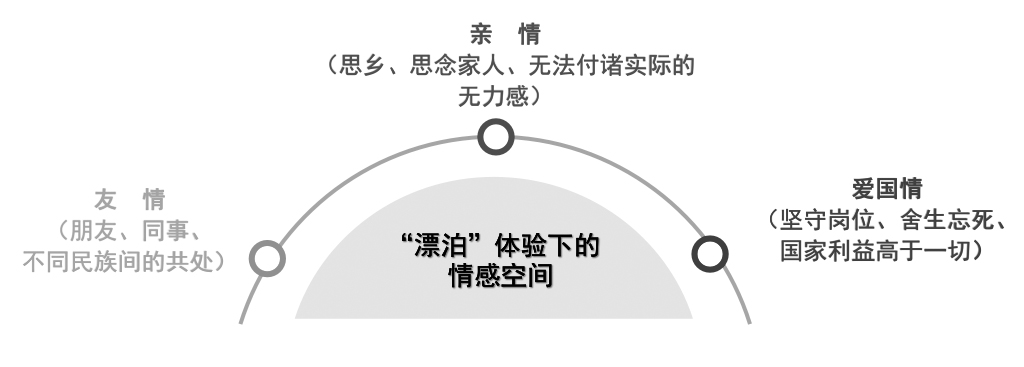

二、情感空间:“漂泊”下的情感映射

情感空间,是观众与戏剧之间心灵交互的“场所”,它在戏剧空间的真实性之外,以人的感性思维增进观众与戏剧之间的黏度,避免戏剧的平淡与乏味。实现中国戏剧新时代三大任务[3]的共同路径在于从戏剧文本中“提炼出符合人类基本认知和普遍情感的主题、人物和情节”[4]。而情感的传达不应局限于创作者孤芳自赏,更应注重营造受众接受感情的空间,即情感空间。观众可以在情感空间中体悟多视点的观感,并审视社会、思考人生、反思生活。当观众接收到剧作的视听信息时,本能地调动自身的认知与经验,在剧场环境的作用下与剧中人物共感共情。

漂泊是多数人正在经历的生活。漂泊,最初形容自然界物体随溪流江河,随波流而动,不知所归何地。随后,漂泊一词逐渐有了人文指向,在文人眼中引申为随波逐流、劳碌红尘,并且包含不为世俗所累、不随风浪而动的美好祈愿,具有浪漫主义色彩。如唐朝王维《观别者》:“不行无可养,行去百忧新。”宋朝杨冠卿《谒金门》:“伤漂泊。负了花前期约。”元朝姬翼《水调歌头》:“漂泊异乡客,踏碎软红尘。”等等。古人为宗族荣耀、人生抱负踏上征途,正如《汉乐府》“人生便是一段漂泊旅程”的观念。在漫长的历史演变中,漂泊一词也从刘鹗《老残游记》开始展现出反思性特征,并蕴含现代性诉求:追求个体的自由与价值[5]。这种现代漂泊是个人的自主选择,更是具有意向性的漂泊体验,它在我们身边无可奈何,又自觉自发地悄然进行。现代化发展进程中,漂泊成为了大多数人必然的生存体验,这种体验,往往伴随着生离死别、世事无常、兴尽悲来等情感,仿佛事情就发生在你我身边,你我亦为剧中人,映射出一个个鲜活的情字。

(一)风雨同舟,肝胆相照

友情,是每个进入社会的人首要面对的情感内容。人不是孤立地存在,个人的价值需要在社会环境中才能完整体现,同事、朋友甚至陌生人都是人处于社会中必定要接触的对象。孔子的弟子颜回对人际交往提出了“人善我,我亦善之;人不善我,我亦善之”的观点。同是天涯沦落人,漂泊者在新的生存环境中往往依靠真心真情,才能获得心灵的慰藉,收获风雨同舟、肝胆相照的坚实情感。

《铁》剧是“一带一路”背景下的现实主义戏剧,在戏剧内容中随处可见情同手足的友情,如工人之间的互相勉励、同事关心李铁民的身体等。中国石油队伍在异域环境中面对不同文明、不同民族时,更是包容友爱。李铁民在面对傲慢的甲方监工默罕默德时,没有心生抵触或置之不理,更没有故意隐瞒情况,而是宽容大度、以理服人,展现出开放包容的情怀;华铁钢在传授外籍员工塔西姆技能时,哪怕不被理解,也依旧尽职尽责倾囊相授,展现出“授人以鱼,不如授之以渔”的赤诚之心;李铁民在面对穆萨酋长时,没有选择在胁迫下退缩,而是切身为外籍员工的安全考虑,以实践经验告诉其安全帽的重要性,赢得了非洲朋友的尊重和认同。中国石油工人与他国人民交往的故事,给人以启示:真诚待人,唯有真心换真情,值得受众回味。

(二)明日隔山岳,世事两茫茫

亲情,是人与生俱来的血脉之情。在上学、务工、结婚等种种现实因素影响下,背井离乡的人与亲人所隔如山海,逐渐成为现代漂泊的游子。据2021年5月11日公布的中国第七次人口普查数据显示,我国流动人口为3.76亿人,约为总人口的26.6%,十年间增长近70%。身处异乡的漂泊者,能为家庭所做的甚少,思乡情、归家情、别离情等浓厚的情感体验成为人们无法逃避的羁绊。

《铁》剧将漂泊者的亲情故事,凝练其中,集中呈现于戏剧舞台之上。剧中与华铁钢异地恋的莉莉最终败给了时间和距离,嫁给了别人,不是狠心、不是背叛、不是不爱,只是等不起盼不来。一首对唱《爱情输给了距离和时间》道出了多少异地恋的苦闷与烦忧;华铁钢在独唱曲目《常常一个人发呆》中,交代出自己独在异乡为异客的寂寥,如歌词所唱“和心理极限对决……超越时空的爱……漫长的等待”;主角李铁民独唱《梦里梦外都是你》更是通过时空分割的方式,出现了梦中的妻女,她们鼓励李铁民坚持自我、勇往直前。在外的漂泊者,多么渴望家人的理解与支持,对他们来说家人的鼓励才是最坚定的信念;面对梦境中的母亲时,李铁民心怀愧疚,只能悲戚地唱出“妈妈啊妈妈,对不起”。编导的精妙之处便在于角色人物的情绪高潮时叠加戏剧冲突。在李铁民极为思念、委屈、内疚的梦境后,衔接了一段通知母亲病危的电话,妻女强烈的呼喊声将演员与观众的情感体验推至顶点,牵动每一个人的心。子欲养而亲不待是亘古不变的话题,我们总是因为有关于自己的这样或那样的事情忽略父母。漂泊的生活更是将儿女与父母分隔于电话的两端。在情感空间中,观众“亲身”体悟所爱隔山海的抽离感、无力感,映射出漂泊者的真实情感写照,予人以反思。

(三)清澈的爱,只为中国

《铁》剧中情侣死别和英灵归国两个部分展现出深厚的民族情感。剧中所发生的事件均有真实原型,韩庆瑞与林娜曾许下归国便结婚的誓言,但韩庆瑞却在反抗恐怖袭击中不幸牺牲,将生命献给中国的石油事业。这一情节不禁使我们联想到,2020年6月的中印边境加勒万河谷冲突,五位戍边战士壮烈牺牲。其中肖思远烈士一直憧憬着娶上心爱的姑娘,但他没有等来这一天。在肖思远的墓碑旁有一块小小的鹅卵石,上面写道:“爱过你是我一生最幸运的事,我一直都在。”五位戍边战士只是千千万万战士中的一员,是每一位维护社会安定、赢取祖国荣耀的民族英雄的缩影。正如剧中李铁民所言,“你可知道,我们为祖国献石油,献的是什么吗?是青春,是生命啊!”英雄就在我们身边,他们努力工作,拼尽全力提升中国的社会地位;他们守卫边疆,誓死捍卫每一寸国土;他们用智慧和生命保卫着祖国的能源安全。一曲《兄弟兄弟,你向东走》悲壮苍凉,用诵唱的方式接兄弟回家,呈现出以爱国主义为核心的民族情感,进一步增进民族自豪感、凝聚民族向心力。

《铁》剧把握时代发展的脉搏,以小人物为切入点,将现代漂泊中的真实事件提炼并整合于舞台之上,再现漂泊下人生体验,充盈情感空间。情感空间以现代漂泊为基点建立了戏剧内容与观众之间的情感纽带,促使观众在间离效果下回味、反思、共感、共情,展现出情感认知下的生命体验。

三、地缘空间:黑土地上的文化引领

地缘空间是基于地缘文化所提出的词汇。“地缘文化理论以空间逻辑为支点,是包含了政治、经济、历史、现实、人文、地理、风俗、艺术等诸多文化层面……”[6]地缘文化与地域文化相比,其视野更广,不仅涵盖特定地域范围内的历史遗存、文化形态、集体性格、地域精神和文化传统等,还可外延至地域之间的文化关联性。[7]颜纯均指出:“文化是通过人本身来建构和表达的,所以其不是经济和社会的附庸,体现在社会性上便是形成基于共有的价值观、文化认同与集体记忆的伦理实践。”[8]近年来,我国戏剧艺术繁荣发展,各地戏剧创作团队为保障经济效益与社会效益的有机结合,积极开拓本地域内的历史人文资源,挖掘地缘文化。而好的戏剧艺术作品不应该是简单的文化符号罗列或堆砌,更应该创造出属于作品本体的个性化空间,促使观赏者在该空间中进一步熟悉并感悟紧紧扎根于黑土地的文化内涵。

(一)荒野铸英雄

崇尚英雄才会产生英雄,英雄是时代的模范,更是民族文化最闪亮的坐标。英雄的“存在”,激励着黑土地上的先民,独特的生态环境激发了无畏的性格激发了我们敢于开拓和勇于斗争的勇者精神气质。英雄的精神气质在黑龙江地域文化历史中扮演着极其重要的角色,尤其在龙江文化的发展与演变中具有至关重要的作用。从肃慎之为周之北土,到满人之入主中原,进而开启了各民族文化共存共融的历史进程,逐渐形成了统一的中华民族文化[9]。在此过程中,英雄所带来的力量不可忽视。如赫哲族“伊玛堪”、鄂伦春族“摩苏昆”、达斡尔族“乌钦”是黑龙江现存的三大口头文学,有语言无文字的形式,通过说唱的方式口口相授,流传至今。在《莫日根格帕》中记载着:

(说)老莫日根见格帕欠莫日根挺硬气的,便告诉他:

(唱)库雅尔,库雅尔,库雅尔库雅库雅若。

格帕欠堪,格帕欠莫日根堪,

想要得到弓和箭,想要得到刀和剑,

要有力气大无边,要有胆子冲破天,

要有武艺使刀剑,要有本事举弓箭。[10]

在现存文献记录中,以“莫日根”(汉译为:英雄)为主题的叙事文学较为完整且生动鲜活,如伊玛堪《安徒莫日根》《满斗莫日根》、摩苏昆《莫日根个帕尔》《波尔卡内莫日根》、乌钦《德洪莫日根》《昂格尔莫日根》等,均可印证在恶劣生存环境下所诞生的英雄形象均是以人之智慧、集体之奉献、信念之坚定作为英雄气质的核心。

环境造英雄。石油会战时期,初代石油人在荒原上所秉持的理想信念,以奇迹般的奉献精神,造就了如铁人王进喜般的英雄气质。我国石油工业初期发展极为困难,以王进喜为代表的石油工人手拉肩扛,用血肉之躯制伏井喷,以不屈的战斗精神,在这片黑土上建立起了新中国的石油基地。“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”“有条件要上,没有条件也要上”的誓言犹在耳边,以英雄的艺术形象为载体,以智慧、奉献和信念的文化气质为内核,艺术地弘扬和传播大庆精神铁人精神,在黑龙江当代的文艺创作中具有极大的现实意义和极高的时代价值。

音乐剧《铁人在非洲》正是在一系列书写黑土地英雄形象的高水准文艺作品土壤下诞生的(远如家喻户晓的《林海雪原》,近有常演常新的《地质师》)。《铁》剧分为国内场景与国外场景,全剧共有“临行前的道别”与“归来后的报喜及再出发”两场国内场景,两场舞台背景均设定在铁人纪念馆王进喜的雕塑前,暗示铁人王进喜给予新时代石油工人队伍榜样的力量。习近平总书记在关于文艺创作中英雄形象的论述中指出:“让英雄在文艺作品中得到传扬,引导人民树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观……对一切为党、为国家、为人民作出奉献和牺牲的英雄模范人物,我们都要发扬他们的精神,从他们身上汲取奋发的力量。”[11]《铁》剧中只字未提“英雄”二字,但在剧情发展过程中,为中国荣誉而战的1205钻井队、敢于担当的李铁民、舍小家为大家的华铁钢、奉献生命的韩庆瑞,无不展露出他们身上忠诚、执着、质朴的鲜明品格,展现出新时代下的英雄气质。

(二)文化承使命

艺术是文化之躯流淌着的血脉,彰显着龙江土地上的文化自觉。就戏剧而言,自19世纪末中东铁路开通以来,大量俄侨逐渐进入我国黑龙江地区,剧场主、剧团、艺术家争相进入中国市场,瑰丽夺目、形式多样的西洋戏剧充斥着中国舞台,如芭蕾舞剧《胡桃夹子》《天鹅湖》、歌剧《卡门》《塞维利亚理发师》、轻歌剧《风流寡妇》《卢森堡伯爵》等一系列世界经典剧目在这里上演[12]。频繁的文化交流与丰富的文艺生活使20世纪二三十年代的哈尔滨被称为中国的“小巴黎”,以哈尔滨为中心辐射东北地区的区域文化空前繁荣。

1932年,战争打破了边境人民平静的生活,也阻断了这座国际都市的发展。日本侵占东北全境后,黑龙江地区的文化艺术环境发生巨变,许多剧团及艺术家被迫南下迁往天津、上海等地。抗战初期,《大北新报》《黑龙江民报》《哈尔滨公报》《滨江时报》[13]等报刊开设相关戏剧专栏,刊登了大量展现时代性、民族性、抗争性的戏剧文学及文艺理论,曾经占领东北地区舞台主流的外国剧目亦改头换面。抗战中期有改编自俄国现实主义题材的戏剧纷纷上演,如莫里哀的《生财有道》,隐喻国内社会的危机。转而如星星剧团、白光剧团这样的本土剧团走上主流艺术舞台。其剧作家创作了如《穷教员》《幽灵》《艺术家与洋车夫》等具有进步意识的新剧,在吸收西方戏剧形式的基础上编导演出了《喜东门》《母与子》《黄昏》等具有鲜明文艺倾向的戏剧,引起敌伪政权的恐慌[14]。此后,一批在五四新文学影响下成长的青年陆续在中国现代戏剧创编的舞台上初露锋芒,他们在殖民压迫下通过舞台隐喻社会现实,传递民族精神力量,展现出特殊时代下的文化自觉与使命担当。

艺术是有意味的形式,它展现出龙江土地上的文化自信。当大兴安岭岩画前出现了第一位“观众”,当远古先民伴随着骨器敲击“舞之蹈之”,艺术便具备了传播性,具有了社会功能和审美属性。习近平总书记关于我国文艺工作的开展,多次强调“努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品”[15]。自新中国成立以来,黑龙江地区文艺创作深刻把握时代特征,发掘龙江文化内涵、传播优秀龙江精神,打造出具有“龙江特色、龙江风格、龙江气派”的文艺精品。如讲述十万转业官兵挺进北大荒的话剧作品《北京往北是北大荒》,再现抗日民族英雄事迹的音乐剧作品《嘎丽娅》,根据东北抗联“八女投江”改编的评剧作品《半江清澈半江红》,描绘人与自然共生的舞蹈诗剧《鹤鸣湖》,等等。音乐剧《铁人在非洲》更是紧扣时代主题,发掘地缘文化特点,为受众带来扎根“黑”土地的精神粮食,展现出黑龙江文艺创作的使命担当。

(三)时代塑精神

《铁》剧展现出大庆精神、铁人精神的新时代引领。《铁》剧以第三代铁人李新民为故事原型,讲述了李铁民率领1205钻井队走出国门,在苏丹高扬起“中国铁军”旗帜,实现了铁人老队长要“把井打到国外去”的夙愿。在现实生活中,这支英雄队伍把铁人精神和构建人类命运共同体的使命带到了全球54个国家与地区,创造了一个又一个年创百亿元的辉煌业绩。但在该剧的表演过程中,我们没有看到任何单一化的人物形象,而是通过石油工人克服环境及技术上的难题、兢兢业业地完成自己的工作等质朴的事件,塑造并丰满个性化的人物形象;也没有看到任何口号式宣言,而是以小人物的视角平铺直叙地再现1205钻机队在苏丹的真实生活和事件(有艺术加工,但事件均有原型),环境艰苦、人员紧缺、缺乏零配件、文化差异等难题的克服,都具象化地展现出中国石油队伍的国际形象,潜移默化地注入文化符号。刘晶波指出:“对于符号受众而言,解读符号相当对于符号的解释项获得精神增益的过程。”[16]在《铁》剧所营造的真实氛围中,我们能够切实感受到《铁》剧带给我们的时代内涵:肩负民族自豪感和社会责任感,以国家荣誉为己任,克服一切困难,坚守好自己的岗位。

大庆精神、铁人精神是中国共产党精神谱系和“龙江四大精神”的重要内容,是社会主义核心价值观的典型体现和生动展示,为我国的建设与发展提供了强大的思想保证、精神动力和文化支撑。大庆精神、铁人精神激励着一代又一代的石油人,更是引领人民思想和行动的有力武器。2016年3月习近平总书记在全国人民代表大会第十二届四次会议中说道:“大庆就是全国的标杆和旗帜,大庆精神激励着工业战线广大干部群众奋发有为。”铁人精神是大庆精神的重要组成部分,是大庆精神的典型化和人格化的体现。大庆精神、铁人精神诞生于我国石油工业初期,是创业时代的缩影,更是无数为国奉献者精神力量的凝聚。

简单的故事,平淡的生活,细微见真知,平凡见真情。每个人都可以像中国石油工人一般以真心待人,展现民族自豪感和社会责任感;可以像1205钻井队一样以国家的荣誉为己任,奋战祖国需要的地方;可以像李铁民一样迎难而上,以工匠精神克服一切阻碍;可以像韩庆瑞一样坚守好自己的岗位,哪怕奉献出宝贵的生命。《铁》剧通过地缘空间的建构,不仅再现了铁人王进喜纪念馆、石油勘探地这一物理空间,更以大庆精神、铁人精神为文化符号,潜移默化地展现具有引领价值的文化空间,呈现出整部剧的深厚内涵,发挥了不可替代的重要叙事作用。

结语

《铁》剧运用丰富的叙事手段构建多维的戏剧空间,巧妙运用文化差异、冲突性场景交叠、多民族艺术符号引用,展现出戏剧文本及舞台调度的叙事策略。情感空间上,通过体现友情、亲情、爱国情的事件映射出现代漂泊游子的情感现状及内心的家国情怀,加强了戏剧反映内容与观演者之间的情感联系,促使欣赏者在即时的共感共情后体悟叙事的余味。地缘空间上,营造铁人王进喜纪念馆雕塑前、石油勘探地为主要场景,将作为文化符号的大庆精神、铁人精神融入人物与事件,贯穿于各主、支线的叙事中,引领观众于新时代的精神,浸润观众于潜在的普适价值。

尽管主创团队想通过多维的戏剧语言来丰富人物形象、增强情境张力、推动情节发展、深化戏剧主题、传达精神文化,但受到制作经费的限制,其演出形式较为陈旧。当代戏剧舞台充斥着新技术新媒体的舞美形式,如沉浸式剧场、多媒体交互技术、虚拟增强舞台等。技术虽然不是艺术创作的绝对条件,但不可忽视其在当代文化传播所发挥的作用。此外,来自真实事件改编的创作局限性,使第三、四幕的戏剧点较密,使场与场、幕与幕间的结构较为松散。瑕不掩瑜,作为中国首部石油工业题材音乐剧,能以“一带一路”和“人类命运共同体”为背景,以现实主义和浪漫主义相结合的艺术手法,解析、展现、歌颂和赞美新时代的中国石油人,可见编剧立足中国、讲好中国故事的苦心与匠心。

[1] 吴戈《戏剧本质新论》,云南:云南大学出版社,2001年版,第200页。

[2] 宋海啸《印度民族性格及其对印度国家的影响——以印度教民族为中心》,《世界民族》,2010年第1期。

[3] 三大任务:革命故事讲给年轻人;古代故事讲给现代人;中国故事讲给全世界人。

[4] 廖夏璇《多维空间叙事与革命历史书写——评舞剧〈努力餐〉》,《四川戏剧》,2021年第7期。

[5] 杨慧琼《新时期的漂泊叙事与现代性体验》,西安:陕西师范大学出版社,2012年版。

[6] 贾磊磊、李震、牛鸿英、虞吉、黄望莉、峻冰《作为理论方法的地缘文化视域:中国电影文化图景的一种阐释路径》,《艺术广角》,2020年第3期。

[7] 颜纯钧《影人迁徙·空间流动·地缘文化》,《电影理论研究(中英文)》,2021年第2期。

[8] 白龙、路紫、郜方《论地理学的身体美学研究》,《世界地理研究》,2017年第4期。

[9] 袁行霈、陈进玉主编《中国地域文化通览·黑龙江卷》,北京:中华书局,2014年版,第21页。

[10]孟淑珍译著《黑龙江摩苏昆》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2009年版,第29页。

[11]习近平《论中国共产党历史》,北京:中央文献出版社,2021年版,第70页。

[12]王亚民《20世纪上半叶中国的俄侨戏剧》,《文化艺术研究》,2020年第2期。

[13]何爽《抗战时期东北刊载戏剧考述》,《戏剧文学》,2019年第4期。

[14]朱伟华《抗战时期沦陷区话剧初探》,《贵州社会科学》,1995年第4期。

[15]摘自2014年习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》。

[16]刘晶波《符号学视阈下铁人精神文化符号特征及新时代的诠释》,《大庆社会科学》,2021年第1期。

(作者单位:东北石油大学)