“文艺两新”风采 | 黑土地上的文艺勃兴与创新之光——佳木斯市三名“文艺两新”的成才故事

时间:2025-06-20

在广袤的黑龙江佳木斯,松花江的涛声与三江平原的风吟交织成一首古老的歌谣。这片黑土地不仅孕育了丰饶的物产,更滋养了赫哲族、满族等少数民族的璀璨文化。近年来,一群新兴文艺人才如雨后春笋般崛起,他们以“文艺两新”的蓬勃姿态,将传统技艺与现代创意碰撞融合,让沉寂的非遗重焕生机,让红色精神薪火相传。他们用匠心与热血,书写着新时代的文艺传奇。

解永亮:鱼皮作画,剪出民族艺术的“鹏程万里”

佳木斯市赫哲族青年解永亮,自幼受家族鱼皮画技艺熏陶,一把剪刀、一块鱼皮,在他手中幻化为雄鹰振翅、骏马奔腾。他并未止步于传统,而是将现代美术设计理念融入创作,开创出浮雕、掐丝等多元技法。2013年,他成为首位赫哲族国家级画院画家;2025年,作品《秋韵》被中国国家版本馆永久收藏。解永亮说:“传承不是复制,而是让传统活在当下。”

省级非物质文化遗产传承人 、佳木斯市民间文艺家协会副主席 解永亮

鱼皮画作品《秋韵》

在佳木斯敖其湾的赫哲村落里,童年时期的解永亮浸润在鱼皮画的奇妙世界中。姥姥李淑玉是家族第二代鱼皮画传人,她的剪刀仿佛被赋予了魔力,一块块灰褐色的鱼皮在她手中化作奔跑的骏马、跃动的金鱼,年幼的永亮瞪大了眼睛追问:“鱼皮怎么变成活的?”姥姥笑着说:“用心剪裁,就能让它的魂活过来。”七八岁时,他握着比自己手掌还大的剪刀,开始和姥姥学习鱼皮画剪裁技术。熟制鱼皮把手搓得直流血、剪刀把手磨出血泡、鱼皮粗糙的纹理划破指尖,他都咬牙坚持,经过不懈追求,解永亮终于初步掌握技艺,可以裁剪出像样的作品了。

2004年,解永亮考入佳木斯大学美术学院。在大学里,他系统学习色彩理论、立体构成,并尝试将鱼皮画与油画、浮雕结合,由此一来,解永亮在创作鱼皮画方面更是得心应手、如虎添翼。创新之路并非坦途,传统鱼皮画以平面粘贴为主,解永亮试图加入立体掐丝工艺时,鱼皮因韧性不足屡屡断裂。他跑遍黑龙江流域,最终发现大马哈鱼皮的厚度与弹性最适合立体创作。耗时半年完成的《鹏程万里》,雄鹰振翅欲飞,鳞状羽毛根根分明、栩栩如生,在光影下泛起金属般的光泽,一举斩获省级工艺美术金奖。

鱼皮画作品《鹏程万里》

2008年,毕业后的解永亮成立哲艺堂鱼皮文化传播公司。经过几年努力,解永亮成为敖其镇赫哲鱼皮技艺带头人,他带领村民开发出鱼皮首饰、书签等衍生品,并将赫哲族神话《伊玛堪》融入设计。一款以“神鹿降福”为主题的鱼皮挂饰,成为景区热销爆款。

他在村里建立鱼皮技艺传习所,免费培训学员千余人。如今,“哲艺堂”年销千幅作品,带动雇佣的30余名村民年人均增收8000元,让鱼皮画从濒危技艺跃升为赫哲族村民脱贫致富的“活态产业”。

解永亮在佳木斯市第二十三小学校传授鱼皮贴画技艺

解永亮在佳木斯大学美术学院开展赫哲族文创产品设计公开课

国林:沙陶新生,IP赋能赫哲文化的“破圈之路”

在佳木斯同江的工作室里,非遗传承人国林正用江泥重塑赫哲沙陶的辉煌。他打破传统沙陶的单一功能,将赫哲神话、图腾纹饰与现代生活美学结合,建立“赫哲文化IP库”、打造出爆款文创、创建“偶来了”品牌旗舰店。国林说:“文化是产品的魂,只有被生活需要,技艺才能真正传承。”

省级非物质文化遗产传承人 国林

国林的故事始于一次偶然的“遇见”。2008年,他在老师卢云亭的画室中看到一些赫哲陶罐,罐身布满鱼骨纹与波浪线。老师叹息:“这是祖先用江边泥沙烧制的‘沙陶’,可惜技艺与文物流传下来的太少了。”为复原沙陶,国林走访赫哲老人,拼凑技艺:选江心细沙泥经三年天然陈腐、用桦树皮灰调制釉料。在一次烧窑失败中,300件陶器龟裂,他却在碎片裂纹中发现赫哲图腾——苍劲的“云雷纹”。他豁然开朗:“传统不是照搬,而是提取基因再创造!”

2019年,国林创建“赫哲文化IP库”,将赫哲族文化中的神话传说与民俗风情元素融入作品中,包括文具用品、服装、丝巾、茶杯等,兼具收藏价值和实用价值。依托赫哲文化丰富的IP资源,他联合高校开发“万物有灵”系列潮玩;一款以赫哲神鸟“阔力”为原型的盲盒,上市首月销量破万;沙陶主人杯绘有动态二维码,扫码即可聆听赫哲族史诗;潮服上的鱼骨纹用荧光涂料印制,夜幕下熠熠生辉。如今,他的团队年培训手艺人50余名,产品远销日本和韩国。

国林创作“万物有灵”IP作品

在同江市的产业园区内,国林精心打造的“偶来了”旗舰店成为展示赫哲文化与现代创意融合的绝佳窗口,游客可体验沙陶拉坯、定制专属纹饰茶具。潮玩作品匠心独运,巧妙融入赫哲文化中的神话传说与民俗风情元素。以文促旅、以旅彰文,让消费者在赏玩的同时,把蕴含赫哲文化魅力的纪念品带回家,使赫哲文化如蒲公英般在更广袤的天地里生根发芽。

“赫哲神偶 IP 家族”国潮手办

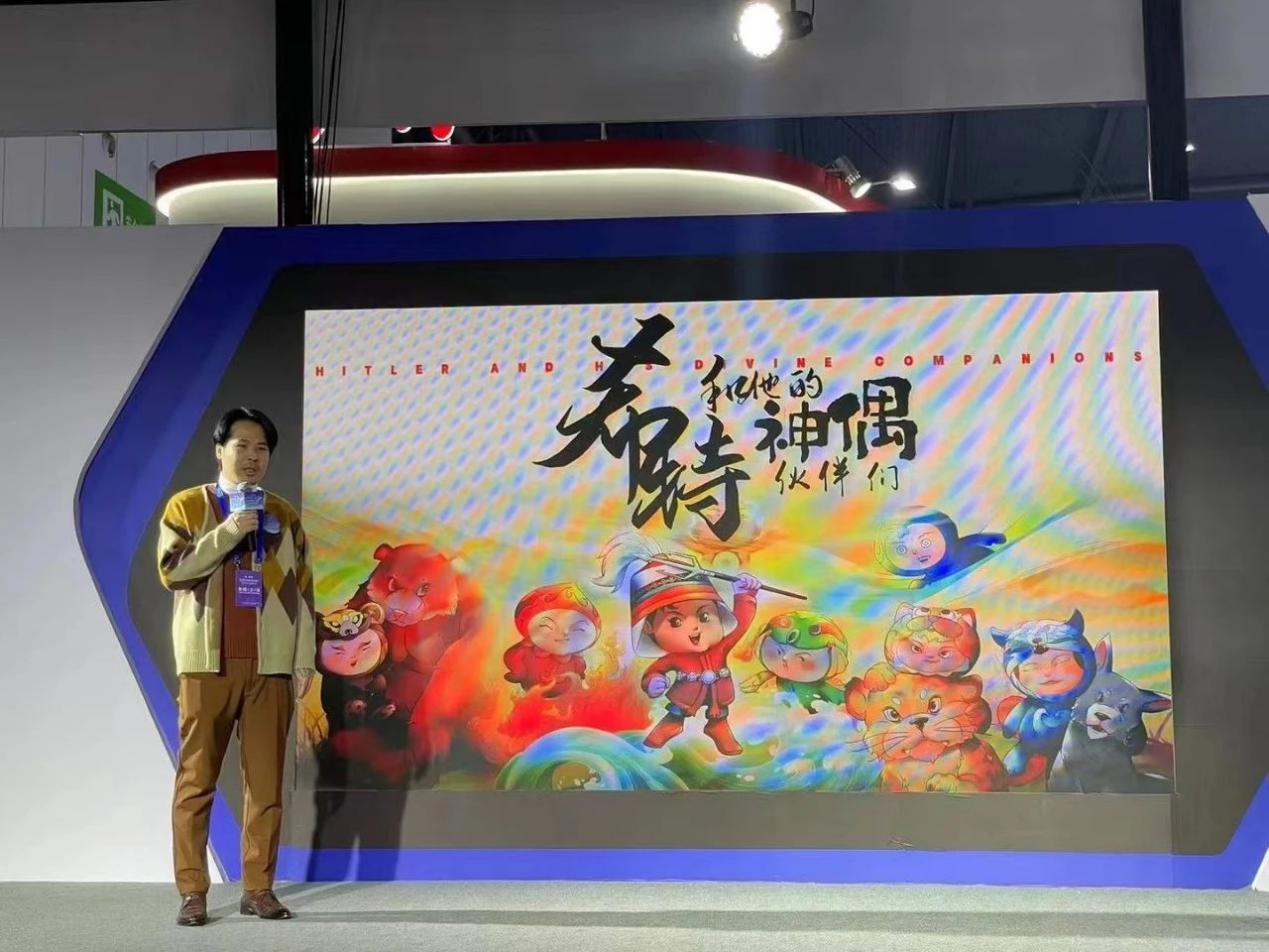

国林在中国版博会动漫产业推介会上发言

李平:匠心雕塑,铸就抗联精神的“永恒丰碑”

雕塑家李平,毕业于三江美院,曾在清华大学美术学院进修四年,作品《民族魂之十二烈士》被中央党史馆永久收藏,设计的佳木斯知青广场的主题群雕获全国城市雕塑工程项目评选年度大奖,屹于俄罗斯哈巴罗夫斯克市中心广场的作品《中国结》成为中俄友好的象征。迄今为止,他创作完成了《东北抗联千里西征》《十二烈士》等360余座雕塑,个人及作品获得荣誉奖项不计其数,是佳木斯市颇负盛名的新文艺群体。

震撼觉醒:一座雕像点燃的使命

2006年,21岁的李平见证了杨靖宇将军雕像设计制作的全过程。杨靖宇将军是东北抗日联军的主要领导人之一,牺牲时年仅35岁。“腹中只有未消化的棉絮和草根”——这是残忍的日军剖开烈士遗体后看到的场景。凝视着杨靖宇将军雕像,李平血脉偾张、暗下决心,“要通过自己的雕塑作品展现抗联英雄事迹,让英雄‘活’在每一代人心中!”

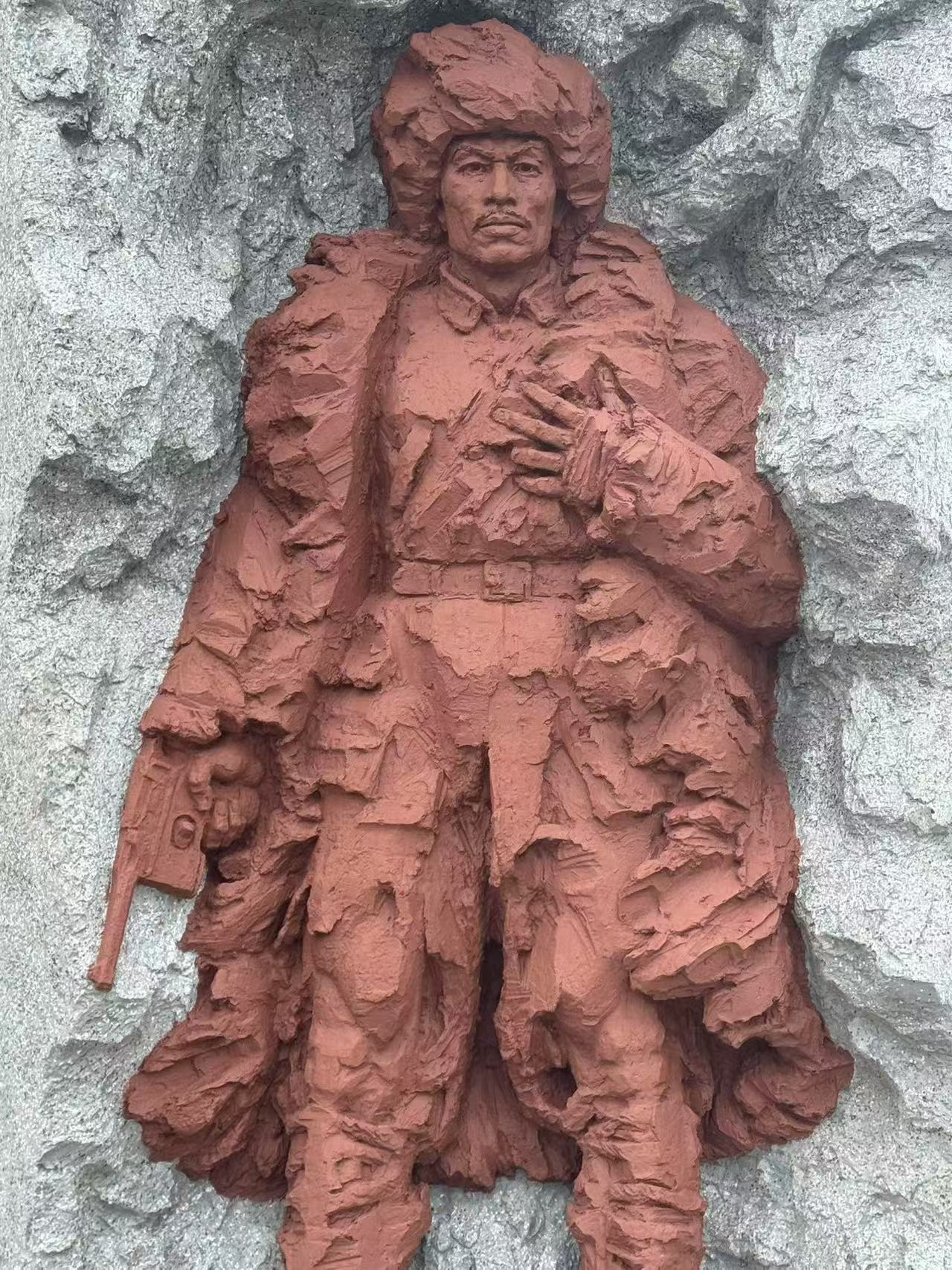

雕塑作品《杨靖宇将军》

为还原抗联史实,李平走遍东北三省的抗日纪念馆、展览馆,收集史料3000余份,拜访大量东北抗联研究专家、学者,日日夜夜沉浸在抗联史料中。在漠河密林,他寻访到抗联战士后代赵大爷,老人掏出一块锈迹斑斑的怀表:“这是李兆麟将军送给我爷爷的,他说‘抗战胜利后再修’……”这块永远停在1940年的怀表,成为作品《永恒的守望》的核心意象。创作《民族魂之十二烈士》时,他连续一周扎在工作室,用黏土反复琢磨人物表情。最终,雕塑中英烈们目光坚毅如炬,仿佛下一秒就要跃入乌斯浑河的怒涛。

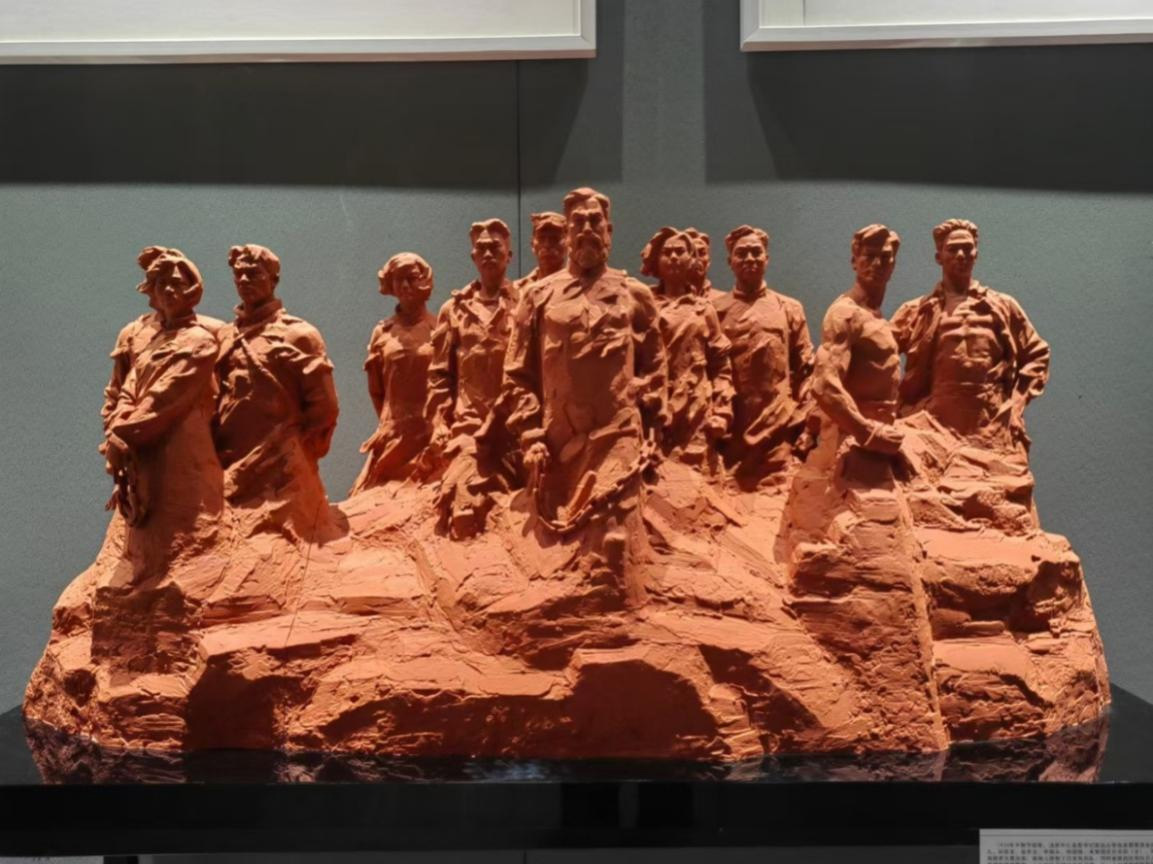

雕塑作品《民族魂之十二烈士》

李平坚信,对英雄烈士最好的致敬就是赓续和弘扬他们伟大无私的爱国精神和为民情怀。2015年,李平倾尽积蓄建成国内首家“东北抗联雕塑馆”,免费开放至今,已累计接待参观者超30万人次,开展东北抗联主题讲座及宣讲2000余场。

李平为佳木斯市机关干部现场讲解

李平为佳木斯市中小学生现场讲述抗联故事

开馆当日,92岁的抗联老兵王德林抚摸着赵尚志将军的雕像泣不成声:“当年他牺牲时,肠子流了一地,还在喊‘抗日到底’……”2023年,李平筹资4500万元扩建新馆,增设VR抗联战场体验区。一名初中生在体验后写道:“我仿佛听见雪原上的枪声。英雄从未走远,他们化作了山河。”近10年来,他资助困难学生200余人、帮扶贫困户150余户,投入资金达200余万元。为英烈塑像,为民族铸魂,为人民立心,早已成为李平内化于心、外化于行,且矢志不渝的追求。

雕塑作品《赵尚志将军》

李平2021年获评“感动龙江人物”

从解永亮的鱼皮画,到国林的沙陶IP,再到李平的抗联雕塑馆,佳木斯的“文艺两新”故事,是传统文化创造性转化、创新性发展的生动缩影。他们以技艺为笔、以文化为墨,既守护了赫哲鱼皮画、沙陶等非遗根脉,又赋予其时代生命力;既用雕塑铭记历史,又以公益之心回馈社会。如今,鱼皮画的羽毛在光影中翩跹,沙陶的纹路讲述着古老传说,抗联英雄的雕像凝视着这片他们曾誓死捍卫的土地。这里的故事证明:传统不是桎梏,而是创新的源泉;技艺不是古董,而是流动的史诗。佳木斯的“文艺两新”人才,正以创新之姿、传承之志,推进黑土地上的文化基因生生不息,为新时代文艺繁荣注入澎湃力量。

供稿:佳木斯市文联

初审:杜坤

复审:肖萌

终审:王广

党建工作 更多+