黑龙江省戏剧家协会戏剧编导“云上课堂”培训班丨罗怀臻:一个剧作家的2021年

时间:2021-10-12

以期进一步团结黑龙江省戏剧一线骨干人才,推动黑龙江省戏为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻落实中宣部、中国文联关于开展全国文艺骨干和文艺管理干部培训的工作要求和黑龙江省文联关于开展线上培训的工作部署,由黑龙江省文联主办,黑龙江省剧协承办黑龙江省戏剧编导“云上课堂”培训班。剧人才队伍建设,发挥平台优势,引领一线骨干人才创作出高质量、高品位的戏剧作品。本期戏剧编导“云上课堂”培训班有幸邀请到罗怀臻老师作为本次培训课的主讲人。

罗怀臻,当代著名剧作家,中国文联全委会委员,中国戏剧家协会顾问,中国文艺评论家协会顾问,上海市剧本创作中心艺术总监,上海戏剧学院教授,中国艺术研究院博士生导师,也是我们熟知的舞剧《永不消逝的电波》的编剧。

自上世纪80年代起,罗老师致力于“传统戏曲现代化”和“地方戏曲都市化”的理论探索与创作实践。

罗老师的作品曾四获“中国曹禺戏剧奖·剧本奖”,五获“五个一工程奖”,八获“文华大奖”“文华新剧目奖”及“文华剧作奖”,九获中国戏剧节“优秀剧目奖”及“优秀编剧奖”,共计获得各类国家级奖项超过百种。

其中著名作品有:淮剧《金龙与蜉蝣》、昆剧《班昭》、京剧《建安轶事》、甬剧《典妻》、川剧《李亚仙》、越剧《梅龙镇》、话剧《兰陵王》以及舞剧《朱鹮》《永不消逝的电波》等。部分剧作被译为英、法、日、韩等国文字出版演出。

一切都是有备而来,一切都是一不留神

2021年是剧作家罗怀臻作品的“井喷”之年,罗老师先后将有7部新作亮相舞台。这些作品剧种丰富、风格迥异,很难想象是出于一人之手。但是对于罗怀臻老师而言,这是一个厚积薄发的必然结果。

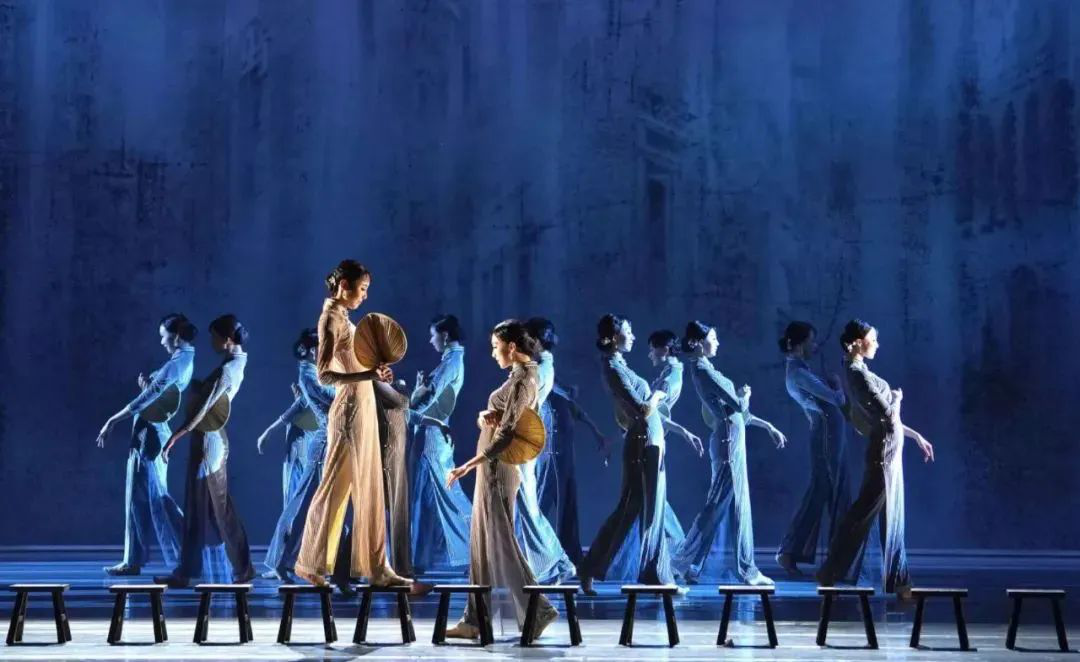

上海歌舞团舞剧《朱鹮》

罗怀臻老师说:我对今年这个年份特别有感慨。因为这一年,我不经意之间有至少7个作品,现在看来还不仅仅是7个作品要和大家见面。这7个首演的作品,有5个是去年疫情期间创作的,我跟大家一样困顿在家里,但是思想非常活跃,这种状态非常有利于作家的思考和写作。我3月份写好了一个剧本,4月份一看遥遥无期,还是不能开禁,城市还是封闭的,国家也是封闭的,那我干嘛呢?我于是再写一个剧本,就一口气写了5个剧本,把长期积累的一直想写的,或者一直拖欠了人家约稿的作品写出来。

再加上2019年我也写了两三部作品,2019年写的作品2020年不能演出, 所以就经过2020年,两年我积压了7、8个作品,终于到今年2021年,又借着建党100周年这样的一个契机,我创作的红色题材、革命历史题材的作品,上海淮剧团的淮剧《寒梅》、上海京剧院的京剧《换人间》、扬州扬剧团的扬剧《阿莲渡江》都要和大家见面。除此以外就是我前几年的两部舞剧《永不消逝的电波》和《朱鹮》在今年持续发酵,也受到了大家的关注。

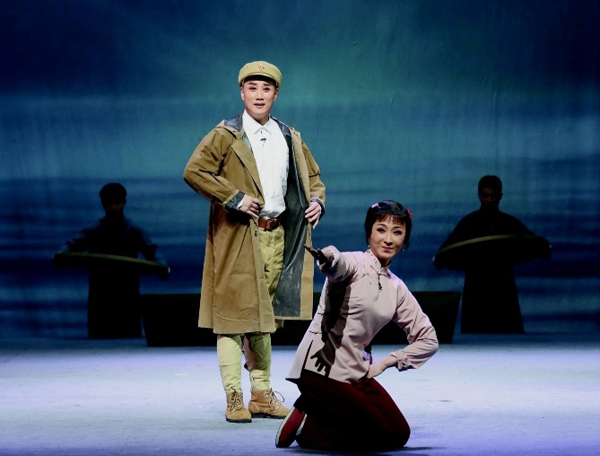

扬剧现代戏《阿莲渡江》

我说《电波》和《朱鹮》为什么有今天这样的影响呢?其实是长期努力的结果。是这一代舞蹈家、上海歌舞剧团等所有艺术工作者对中国当代舞剧的长期积累和追求的结果。加上《永不消逝的电波》这个剧组,不经意之间一个人都没用错。风云际会,一切都是刚刚好。但是这一切又是不可再造的,再设计一次,还是这个城市,还是这帮人,可能再做一个剧就不见得有这样的结果,机遇也是很重要的。所以我说,一切都是有备而来,一切都是一不留神。

冲破樊篱 戏剧家不应给自己设限

1993年创作《金龙与蜉蝣》,1999年创作《西楚霸王》罗怀臻老师早年以写作历史题材见长。而近些年,罗怀臻老师的作品剧种丰富,题材新颖。如今年先后上演的青海演艺集团的舞剧《大河之源》、北方昆曲剧院的昆剧《国风》、上海昆剧团的昆剧《汉宫秋》和深圳歌舞剧院的现代舞剧《AI妈妈》等。

舞剧《永不消逝的电波》 剧照

罗怀臻老师说:现在一些一线的学者,一线的画家,一线的音乐家(我说的一线是在10、20甚至30年前成名的这些人)更多的是出现在讲座的讲台上,出现在选秀的节目中当导师,而他们自己不能再给我们提供新的感动和启发了。

我自己以前写了30年的历史剧,几乎没有碰过现实题材,也没有写过红色题材。2018年年底,上海歌舞团约请我改编电影《永不消逝的电波》。我当时是非常决绝的多次申明我不接受这个约请的理由。我首先说,翻看我的创作历史我没有写过现代戏。我怎么能写现代戏呢?我觉得现代戏不能传达戏曲的美感,现代戏离我们生活太近了,我来不及沉淀我的思考,我找100条理由推辞。

"文华大奖"获奖舞剧《永不消逝的电波》

上海主管文艺创作的宣传部副部长,也是我们非常友好和尊敬的朋友,我很相信他的判断力。他给我们提供的很多创作选题都很正确。而这一次,他一定要指定让我来写这个戏。后来我说服自己,我为什么不可以进入这个题材去寻找一下创作的理由呢?到真的走进这个题材以后,我还是看到了一种可以超越这个题材的人性的感动。跟我创作历史剧其实没有什么差别,它依然是可以寄托我们对普通人性,对自己所相信的那种信念的追求,能够表达我们对人生理想的看法,这是我进行红色题材创作的一个起步。

诸位你看我这个起步是有点晚吧,也就是3年前我才进入现代戏的创作。但是我打开了“我不擅长写现代戏”的这个桎梏。我觉得一下子我的创作视野打开了。如果一个作品或剧种一样可以传达你作为一个作家的思考,包括你可以在形式上有所创新,表达对舞台的理解,你为什么不去触及它?所以大家想,难道我写历史剧就不通向现代吗?我不是也是为了表达现代情绪,我才写的这个历史剧吗?难道现代戏不能寄托我的现代思绪吗?相反我觉得这些现代戏不仅能够记录我的思绪,甚至我觉得今天戏曲行业内卷严重甚至没有一个国有院团能够养活自己的局面,现代戏未尝不是它“破圈”的一个渠道。

兼容时代的内在精神与外在美感

一年里有7部新作首演的剧作家委实稀少,甚至有点不可思议。作为剧作家,罗怀臻老师保持旺盛创作力的秘诀在哪里?他强调,剧作家是一个时代的在场者,也是参与者,所以应该不断感受这个时代的变化,文化风气的演进,并在作品中有所体现。

罗怀臻老师说:2021年这个特殊的年份,不仅仅有颜色,红色的颜色,它更有质地、有品质,有情感。2021年是习总书记创造性转化、创新性发展,新的文艺理论被大家深刻领悟和普遍践行的年份。习总书记的这个理念,其实2014年就已经提出了。2014年首都文艺座谈会上他第一次阐述了“创造性转化,创新性发展”的理念。2015年被整理出来全文发表,“两创”是作为一个分标题出现的,主要是在表述传统文化的现代转化。可是再过一年,2016年我们的文艺界两会,在人民大会堂召开,我有幸作为全委会委员,在主席台上聆听了习总书记的那一次讲话。那一次讲话,“两创”已经作为他讲话的核心精神。

再到十九大的报告,“两创”思想更是成为贯穿文化创造、文化工作的表述总体精神。所以我认为我们今天理解“两创”,已经不仅仅是表述传统文化的现代转化,也包括外来文化的中国转化,包括红色文化的当代转化。我不知道大家发现了没有,“两创”已经和“二为”“双百”并列。所以我们的思想也要停顿一下,思考一下。“创造性转化,创新性发展”的实质含义是什么?我多次在讲座中表述过这个观念,其实就是转型的观点。

70多年来,我们的革命文艺理论一直没有获得一种突破。我们深受辩证唯物主义一分为二思想的影响,总是在强调既要继承,也要发展;既要守正,也要创新;既要借鉴,也要传统”。我们都是既要脚踏实地,也要仰望星空。我们永远是对应的,因为对应,就不知道重心在哪里,比例在哪里。所以我们什么事都讲不清楚,你说我们要继承传统,我们要原汁原味,那我说你也生活在这个时代,你也要创新,你要融入当代。可是融入当代,你也要有根,你也要有身份感。

习总书记“两创”思想出现以后,我们终于把这个理论难题破解了。就是说我们生在宋代,我们是宋朝人,我们不能每一天研究怎么复兴唐诗,唐诗繁荣的那个时代已经伴随着唐代过去了。诗歌在宋朝仍然是写作的一个体例,仍然有很多好的伟大的诗人诞生,但是真正为宋朝赢得荣誉、争得光荣的,代表着宋朝最高成就的一定是宋词。

因此我们推理,我们生活在新时代,我们就不能用汉朝的、唐朝的、宋朝的、元朝的、明朝的、清朝的,甚至于民国的标准来要求今天,甚至于我们生活在当下的新时代,我们也不能用建国时期被称为新中国的文艺标准,我们也不能用改革开放以后我们称为新时期的标准。我们就不能用那个时代的标准和理念来要求现在,我们应该走出新时期进入新时代。

2021年我们特别强调新时代的价值观、审美观、艺术观。那么新时代的艺术观是什么呢?我曾经归纳是“三江汇流”。就三个传统都汇聚在当下,这三个标准,第一个标准就是“中国古代文化传统”,用中国古代文化传统这个标准来要求我们今天的作品没错,但是仅仅这个不够;第二个标准“以欧洲文艺复兴为标志所形成的“西方现代文明传统”,第三个标准是自五四新文化运动以来所形成的“中国革命文艺传统”。在今天的新时代,这三个标准已经融汇在一起。我们任何的好作品,比如说我举两部作品,一部电视剧《觉醒年代》,一部舞台剧《永不消逝的电波》,这两部作品是公认的,毫无争议的,也是同时符合这三个标准的。是这三个传统汇聚到今天才可能产生的。《觉醒年代》早5年可能拍不出来,它只有在今天才能拍出来。

你看《觉醒年代》既符合中国古代文化传统,陈独秀跟他的儿子说,百年以后人们对我有误解,以为我不喜欢传统文化,其实我是特别喜欢,我只是不喜欢传统文化当中一小部分,三纲五常。他制约着中国人的思想解放、自我解放,所以我反对的是三纲五常。等到老的时候,我希望沉浸在传统文化的世界。你看它也有西方现代文化,你看这两部作品的理念多么现代,多么优美,可以这样说,《觉醒年代》的人物塑造,他表达的理念,他强调的新文化意识,还有这两部作品里贯穿出来的共产主义理想,红色题材的美感,革命信念的担当,完全能形象地说明“三江汇流”的新时代美学。

所以“三江汇流”形成我们今天的新时代的文艺观,就是两创思想。讲好中国故事,尤其在新时代。在2021年这个特殊的年份,我觉得我们很有必要思索一下怎么讲好中国故事。我把它归纳为三句话:“把古代的故事讲给现代人听;把革命的故事讲给年轻人听;把中国的故事讲给全世界听。”

问答环节

问:在写作中,不同剧种的区别我们应该怎么注意?

罗怀臻:我参与过的这些剧种都是因为我生活阅历的关系而不是我可以跨越这些剧种。我个人认为一个剧种最大的特色是语言和声腔。语言决定气质,你像一个人一口上海话,听得人立马就知道这是一个上海男人,哪怕他是刘翔,哪怕他是姚明,他身上还是有上海男人的感觉,这就是地方风味,就是那个剧种的特色。所以我觉得剧种不是轻易可以跨越的,如果要跨越那个剧种,你首先要学习和掌握那个剧种的方言。

问:当代戏曲艺术创作,是应该遵守传统还是发展创新?

罗怀臻:扬剧《阿莲渡江》,我提出了一个理念“重返手工时代”。但不是回到过去的戏园子,而是在现代剧场。在现代的剧场(江苏大剧院)里,用最传统的手工时代的表演艺术方法,重新找回中国戏曲的尊严。什么是创新,有时回归就是创新。最新的东西有时恰恰是在最古老的传统中找到的。

问:戏曲如何在现在的社会发展中普及化?戏曲怎样发挥长处能与年轻观众建立联系?

罗怀臻:拿评剧举例,我个人认为评剧的梆子化倾向、评剧的京剧化倾向、评剧的话剧化倾向是评剧丧失个性的最大危机。在剧种的共同命运中,评剧首先是保证自己的血统不变,再创新。而说到21世纪,今天我们想用什么时代的演出格局来振兴今天的戏剧呢?摆脱话剧、京剧、现代新编历史剧所擅长的那个镜框式舞台,回到我们各个剧种之所以成为各个剧种最原始的演出空间——或许是现代建筑中营造出来的原始的演出空间。只有这样,传统戏曲各剧种的表演才是最不违和的。

问:网络时代下戏剧编导的创新形式可以有哪些?

罗怀臻:我们今天说小说衰落了,文学衰落了,其实文学的主体到网络上了;我们又说电视衰落了,电视的主体也在网络上,形成了网络剧;现在,我们的微博渐渐不打理了,我们开始转到了朋友圈。为什么文化传播的主体介质转变了,而我们自己就不转变呢?一代有一代的戏剧,也有一代戏剧的传播方式,有时候传播比传承更重要。有了传播才能有传承,不重视传播最后连传承都没有了。

精彩讲座

编导课:一个剧作家的2021(上)

编导课:一个剧作家的2021(中)

编导课:一个剧作家的2021(下)